医進会塾長/浜松医科大学医学部医学科6年

東海中学・高校学校を卒業。1年間の浪人生活を経て浜松医科大学へ入学。高校卒業時は学年最下層の成績だったが、1年間の猛勉強の末に医学部へ進学した。

こうした自身の経験をもとに、2023年に浜松医進会を立ち上げ。

受験勉強をする上で、重要事項がまとめられた参考書を使用することはとても有効な手段です。

しかし、いざ書店に行って参考書を選ぼうとしても、種類が多く、どれを買えば良いのか分からなくなってしまう人も多いのではないでしょうか。

「これから勉強を始めたいけど何を使えば良いかわからない…」

「今使っている参考書で志望校に合格できるか不安」

「独学でも使いやすい参考書を知りたい」

このような方のために、本記事では

- 参考書の種類について

- 各科目おすすめの参考書と使い方

について解説していきます。

—動画で効率的に記事の内容を知りたい方は、YouTubeチャンネルをご覧ください!—

目次

- 使い方を間違えると逆効果!参考書の種類について解説!

- 医進会では無料で個別カリキュラムをプレゼント中!

- まとめ

- 医学部をはじめとした最難関への逆転合格なら「浜松医進会」がおすすめ!

使い方を間違えると逆効果!参考書の種類について解説!

ここからは参考書の種類について解説していきます。

書店には数多くの参考書が陳列されていますが、全ての参考書は以下の3つに分けることができます。

- 資料系参考書

- 講義系参考書

- 問題集

参考書の種類を知ることで、求めるものによって何を買えば良いかが分かってきます。

以下で詳しく見ていきましょう。

使い方には要注意!資料系参考書について

まず参考書の種類の一つ目は「資料系参考書」です。

この参考書の特徴は、ずばり「何でも載っていること」です。

単語帳や、文法書、数学の網羅系問題集と呼ばれるものが、これに当てはまります。

教科書には載っていない内容もこの参考書には書かれているため、これから紹介する他の種類の参考書や、教科書で躓いた範囲をこの参考書で調べると良いでしょう。

しかし、この参考書だけで勉強しようとすると量が多くて消化しきれずに終わってしまうので、単語帳や数学の網羅系問題集を除いて、講義系参考書や教科書と併用して勉強することがおすすめです!

皆同じようで全く違う!講義系参考書について

参考書の種類の二つ目は「講義系参考書」です。

この参考書の特徴は「わかりやすくまとめられていること」です。

講義系参考書は有名な予備校講師の方が執筆しているものもあり、予備校に通うことなく、授業の内容を知ることができる。という利点があります。

教科書は硬い表現で短くまとめている内容も、講義系参考書では図や話し言葉を使って分かりやすくまとめてくれています。

参考書の種類によって図の量や解説の詳しさも大きく変わってきます。

大まかな傾向としては図が多い参考書ほど初学者向けといった感じになっているので、自分のレベルに合わせて選ぶのが良いでしょう。

レベルを間違えると効果無い?問題集について

参考書の種類の三つ目は「問題集」です。

この参考書の特徴は、名前の通り「問題が多く載っていること」です。

問題集には講義系参考書とセットになっているものもあるので、セットのものを使うことでより効率的に学習することができます。

問題集を選ぶ上で気をつけたいことは「問題のレベルが自分に合っているか」ということと、「解説が詳しく載っているか」ということです。

問題のレベルが自分に合っていないといくら演習しても解答を暗記することしかできず、本番で応用できる知識にはなりません。

また、解説の詳しさは独学できるかどうかに関わってくるので、注意が必要です。

書店で実際に手にとって見ることで、自分に合った問題集を選ぶようにしましょう。

合格者は皆使ってる!医学部受験におすすめの参考書を科目ごと解説!

ここからは医学部受験におすすめな参考書を各科目ごと3つに厳選して紹介していきます。

実は医学部に合格した人が共通して使っていた参考書があるんです。

以下で詳しく見ていきましょう。

文理問わず最重要!おすすめな英語の参考書3選

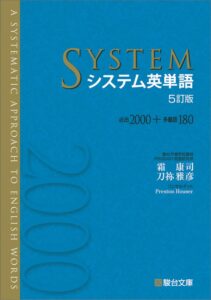

【資料系】システム英単語(駿台出版)

引用元:駿台出版

英語のおすすめ参考書1冊目は「システム英単語」です。

この参考書は全国の大学入試問題25年分など、膨大な単語のデータベースから重要単語をピックアップして掲載しているので受験で頻出の単語を効率よく覚えることができます。

この参考書の大きな特徴は「ミニマルフレーズで単語を覚えること」です。

多くの単語帳は英単語だけを丸暗記する1問1答タイプになっているのですが、3〜5単語程度で構成されたミニマルフレーズで覚えることで、単語の意味だけでなく、単語の使い方も同時に覚えることができます。

医学部では英作文を課す大学が多いので、ミニマルフレーズで単語の使い方を知ることは、とても重要になってきます。

使い方はターゲット1900やLEAPといった他の単語帳と同じです。

▼単語帳の効率的な覚え方は以下の記事をご覧ください!

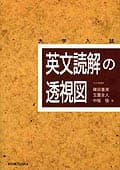

【講義系】英文読解の透視図(研究社)

引用元:研究社

英語のおすすめ参考書2冊目は「英文読解の透視図」です。

この参考書の特徴は「難関大学で頻出のテーマがまとめられていること」です。

この参考書は構文把握をするための参考書ですが、「省略」や「倒置」といった東大や京大、医学部などの難関大学の入試で出題される難解な英文を正確に読み解くための知識に特化したものとなっています。

全48テーマと分量はそこまで多くないのですが、すべての内容がかなり難しいものとなっているため、「基礎英文問題精講」や「基礎英文解釈の技術100」などで基礎的な内容を固めてから、この参考書に取り組むと良いでしょう。

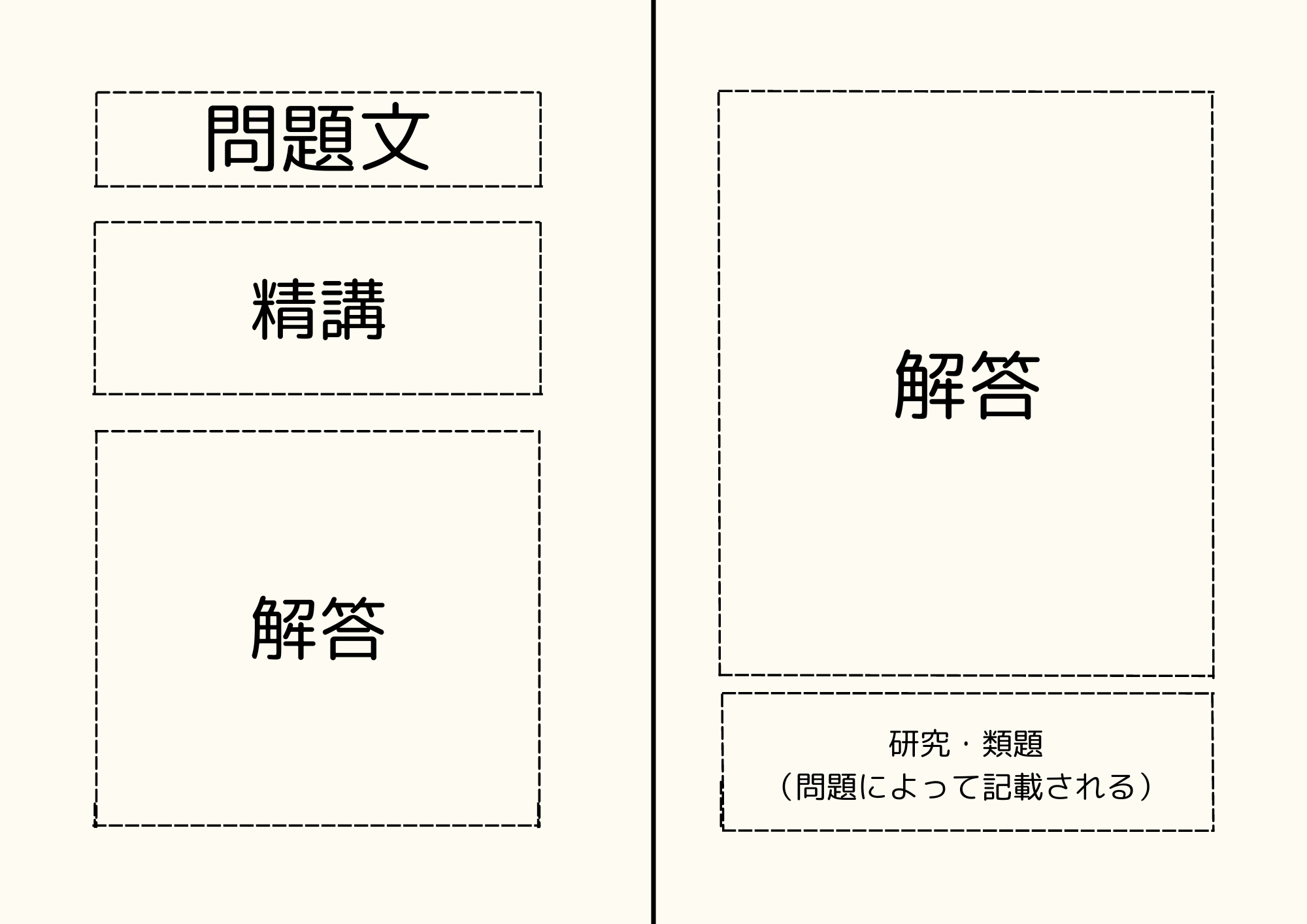

各チャプターの見開き構成は以下のようになっています。

この参考書の使い方は、

- まずは練習問題に取り組み、各講のテーマを学習してChallenge問題を解くための知識を読む。

- 次にChallenge問題を解き、練習問題での内容が身についたかをチェックする。

という順番でやるのが良いです。

【講義系】基礎英作文問題精講(旺文社)

引用元:旺文社

英語のおすすめ参考書3冊目は「基礎英作文問題精講」です。

この参考書は“英作文の鬼”と呼ばれる竹岡広信先生が執筆した参考書になっています。

この参考書の特徴は「内容の充実さ」です。

この参考書は「基礎構文編」「鉄則・論理表現編」「自由英作文編」の3章立てになっています。

- 基礎構文編

基礎構文編では、英作文をする上でよく使われる100個の構文を覚えていく。という内容になっています。

基礎構文編の見開き構成は以下のようになっています

- 鉄則・論理表現編

鉄則・論理表現編では、問題への取り組み方や英作文のルールを26個の鉄則にまとめ、論理表現編では11個のテーマに分けて自由英作文の文章構成に必須の表現や「譲歩」や「対比」といった英作文の質を高めるための表現を学習します。 - 自由英作文編

自由英作文編では、竹岡先生が厳選した、入試対策に必須の50個のテーマについて、詳しく解説されています。また、章の最後には解説された50個のテーマの他に、頻出のテーマとして51テーマが紹介されています。

自由英作文の練習のために、このテーマを用いるのも良いでしょう。

この参考書の使い方は、初めから1章ごと完璧になるまで繰り返して、学習していくのが良いです。

以上が英語のおすすめ参考書です。医学部の入試問題では難解な英文が出ることはもちろん、英作文を出題する大学が多いです。

時間がない受験生でも、単語・文法・英文解釈・英作文の4つ全ておろそかにすることがないようにしましょう。

独学でも理解できる!数学のおすすめ参考書3選

【資料系×講義系】青チャート(数研出版)

引用元:数研出版

数学のおすすめ参考書1冊目は「青チャート」です。

青チャートは網羅系問題集と呼ばれる参考書です。

これらの参考書の特徴は「問題の数が多い」ということです。

青チャートをはじめ、網羅系問題集と呼ばれる参考書は基本の計算方法はもちろん、大学入試における典型問題はすべて網羅されています。

基本計算の練習から典型問題の解法暗記において、網羅系問題集の右に出るものはありません。

共通テストの問題はこの参考書を完璧にすれば満点を取ることも可能です。

しかし、医学部をはじめとした難関大学の入試問題は、青チャートの例題を組み合わせた融合問題が出題されることが多いです。

この参考書では基本解法を覚えることに徹し、本番で出るような問題の解き方は次に紹介する参考書で学習しましょう。

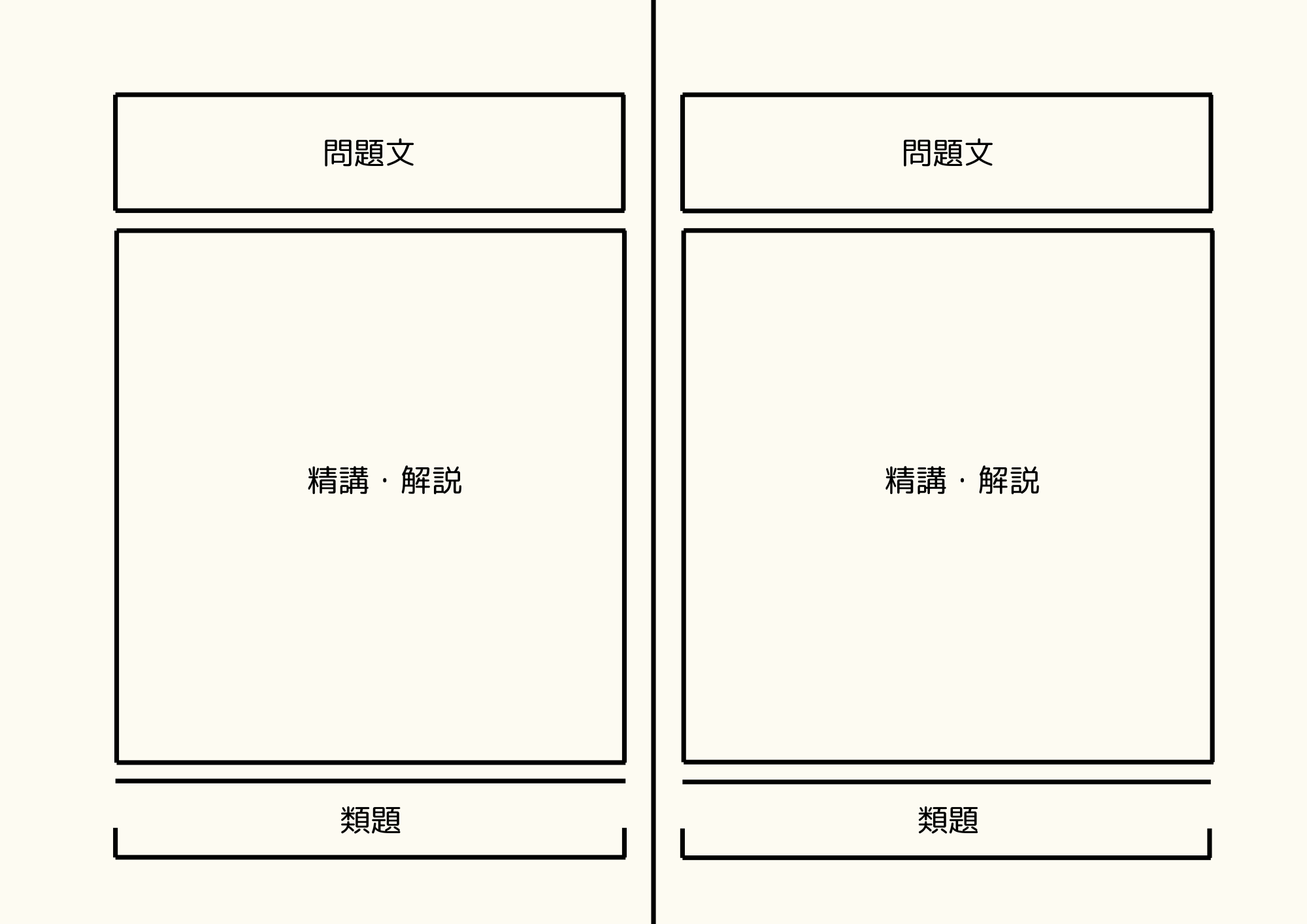

この参考書は次の5ステップで使用すると良いです。

- 例題を自力で解く。

- 問題文の下に載っている「指針」を読んで、もう一度考える。

- 解答を読んで自分の解答と照らし合わせる。

- 不正解だった問題は一度解き直しをし、付箋などで印をつける

- 付箋がなくなるまで何度も解く

付箋などで印をつけることで、自分が復習すべき内容が可視化できます。

解ける問題を何度も解くことは、時間がもったいないですよね。

特に問題量の多い青チャートでは復習する問題を少なくすることが、効率よく勉強するための鍵になってきます。

同じく網羅系問題集の「ニューアクションレジェンド」や「フォーカスゴールド」もおすすめです。

【講義系】ニューグローバル×LEGEND(東京書籍)

引用元:東京書籍

数学のおすすめ参考書2冊目は「ニューグローバル×LEGEND」です。

この参考書は青チャートと同時に挙げた「ニューアクションレジェンド」と同じ系列の参考書になるので、一緒に使うのもおすすめです。

この参考書の特徴は「難問に対するアプローチ方法が体系化されている」ことです。

先ほど説明したように、医学部をはじめとした難関大学で出題される入試問題は各単元を融合させた問題が多いです。

そのような問題に対してのアプローチ方法を「実験」や「対称性」と体系化して解説しており、解説は「なぜその方法に行き着くのか」というプロセスまで詳しく書かれているので、独学がしやすい参考書になっています。

この参考書で二次試験に出題されるような問題の解き方を学習して、問題演習や、過去問演習に入るのが良いでしょう。

この参考書の使い方は青チャートと同じような流れになります。

- 問題を自力で解く

- 解説の上に載っている「思考のプロセス」を読んでもう一度解いてみる

- 解説と自分の解答を照らし合わせる。

- 不正解だった問題は解き直しをして、印をつける

- 全ての問題に対する考え方が身につくまで繰り返し復習する。

この参考書は青チャートと違って問題数は約110問と少ないので何度も繰り返し学習することが可能です。

【講義系×問題集】上級問題精講(旺文社)

引用元:旺文社

数学のおすすめ参考書3冊目は「上級問題精講」です。

この参考書は解説が詳しく載っているので、講義系として2冊目と同じように使用することも可能ですが、問題集として問題演習のために使うことをおすすめします。

この参考書の特徴は「難問をシンプルに解く方法が載っている」ことです。

この参考書で掲載されている問題は、東大や京大、医学部といった難関大学で出題されたものばかりです。

「青チャート」や「ニューグローバル×LEGEND」などで学習した内容を、この参考書で実践するというのが最も良い学習方法です。

この参考書の使い方は次の6ステップです。

- 問題を自力で解く

- 精講を読んで、もう一度解く

- 解説と自分の解答を照らし合わせる

- 不正解だった問題は解き直しをして、印をつける

- 問題で使用した考え方を「青チャート」や「ニューグローバル×LEGEND」で復習する

- 1〜5を繰り返す

以上が数学のおすすめ参考書になります。

以上の3冊を終えようとするには、かなりの時間が必要になります。入試本番まで時間がない受験生は、

青チャート→ニューグローバルレジェンド→上級問題精講

の順で進めるのが良いでしょう

数学の勉強法を詳しく解説した記事はこちら

本質的な理解が鍵!物理のおすすめ参考書3選

【講義系】物理教室(河合出版)

引用元:河合出版

物理のおすすめ参考書1冊目は「物理教室」です。

この参考書の特徴は「公式を本質的に理解できること」です。

この参考書では、医学部受験に欠かせない問題が網羅的に掲載されていて、基礎から

旧帝大レベルの問題まで講義形式でカバーしてあります。

物理教室が他の参考書と比べて優れている点がいくつかあって

- 微積分を用いた公式の解説により、本質的な意味が理解できる

- 図が豊富で、視覚情報が多くイメージがしやすい

このように、物理教室には他の参考書とは違った良さがあるのですが、特に式の本質を理解できるというのは他の応用問題が出題された時の対応力を培ってくれます。

公式を暗記するだけでは対応できる問題に限りがあり、実際の入試では公式の導出をさせる大学もあるので、公式自体の理解を深めておくことはとても重要です。

さらに、物理の勉強において、その問題の現象をイメージする力というのは問題を解くためには欠かせない力です。

物理教室はその点に関しても、豊富な図解によりイメージするための力を付けることが出来るので、物理を学習する受験生の方には必須の1冊です。

【講義系】名問の森(河合出版)

引用元:河合出版

物理のおすすめ参考書2冊目は「名問の森」です。

この参考書の特徴は「定番問題が全て載っている」ことです。

名問の森は、難関大学で出題される定番の設定を全て網羅した講義系参考書になります。

しかし、ある程度の基礎固めは必須になるので、物理教室のような参考書で基礎固めをして取り組むのが良いでしょう。

物理の学習において、最も重要となることは、基本事項を理解することです。

この参考書を完璧にすると、早慶や、旧帝大の問題に対応できる力を身につけることができます。

入試まで時間がない人は、この参考書を終えたら過去問演習に入っても良いでしょう。

この参考書の使い方は、次の4ステップです。

- 問題だけを見て自力で解く

- 20分以上考えても解けなかったら「Point&Hint」を読んでもう一度考える

- 間違えた問題はすぐに解き直しをし、印をつける

- すべての問題が理解できるまで何度も復習する

物理の勉強において、すぐにヒントを見たり、解答を丸暗記したりするのは、本番で応用できる力を身につけることができません。

一度自分で考えてみて、解説を読むことで基本の考え方を理解することができます。

また、名問の森では、別解も掲載されているので、1つの問題から幅広い考え方を身につけることができます。

【問題集】重要問題集(数研出版)

引用元:数研出版

物理のおすすめ参考書3冊目は「重要問題集」です。

この参考書の特徴は「問題数の多さ」です。

この参考書では、典型的な設定の問題だけでなく、特殊な設定の問題を演習することができるので、抜け目なく対策することができます。

この参考書を終えた後であれば標準〜やや難レベルの問題を難なく解けるようになっているでしょう。

この参考書の使い方は、

- 1からすべての問題を解き切る

- ランダムで問題を抽出してテスト形式にする

といった2通りがあります。

基礎の固まっている受験生は前者の使い方、時間がない人や、入試直前期の方であれば後者の使い方がおすすめです。

以上が物理のおすすめ参考書です。

物理の学習では、公式や各現象の本質的な理解がとても重要になってきます。時間がない受験生は物理教室を優先して進め、終わり次第、名問の森や重要問題集で公式の活用を実践するのが良いでしょう。

得点を安定させるならこれ!化学のおすすめ参考書3選

【講義系】鎌田の理論化学(旺文社)

化学のおすすめ参考書1冊目は「鎌田の理論化学」です。

この参考書はDoシリーズと呼ばれるもので、「福間の無機化学」「鎌田の有機化学」を共に使用することで、体系的な知識を身につけることができます。

この参考書の特徴は「知識の応用方法まで学習できる」ことです。

この参考書は各単元の内容を解説するだけでなく、「入試突破のためのTIPS」という欄や必須問題で、問題へのアプローチ方法も掲載しています。

また別冊で「入試直前に使える総整理」もあるのでこのシリーズ1つで初学から入試まで使用することができます。

この参考書の使い方は、講義のページを読んで、その後に必須問題を解く。という方法がおすすめです。

【問題集】重要問題集(数研出版)

引用元:数研出版

化学のおすすめ参考書2冊目は「重要問題集」です。

この参考書の特徴は「重要かつ典型的な問題が全て揃っている」ことです。

物理に続いて登場した重要問題集ですが、化学を勉強するときの、この参考書の使い方は全く異なります。

物理では理解が最も重要な内容となっていますが、化学では典型的な問題を何度も演習することが重要な学習方法となってきます。

重要問題集は大学入試を突破する上で必須の典型問題を網羅しています。この参考書を完璧にすることで、入試問題のほぼ全てに対応することができます。

この参考書の使い方は次の

- 問題を自力で解く

- 解説を読む

- 参考書や教科書で該当箇所を復習する

- 間違えた問題の解き直しをする

- 全ての問題が解けるようになるまで1〜5を繰り返す

【資料系】化学の新研究(三省堂)

引用元:三省堂

化学のおすすめ参考書3冊目は「化学の新研究」です。

この参考書の特徴は「圧倒的な知識の網羅度」です。

化学の新研究は、発展的で高校化学の範囲を超えた内容も取り扱っています。

しかし、高校化学ではなんとなく取り扱っているために理解し難い内容でも、新研究では原理からすべて解説されているため、理解しやすくなっています。

この参考書の使い方は、日頃の学習や問題演習において、解説を見てもわからない単元をこの参考書で調べる。といった辞書のような使い方がおすすめです。

以上が化学のおすすめ参考書です。時間がない受験生は重要問題集を優先して学習し、初めて触れた内容を鎌田の理論化学などの講義系参考書で理解していく。というのが良いでしょう。

遺伝・考察問題の対策が鍵!生物のおすすめ参考書3選

【講義系】大森徹の最強講義126講(文英堂)

引用元:文英堂

生物のおすすめ参考書1冊目は「大森徹の最強講義126講 生物」です。

この参考書の特徴は「圧倒的な知識量と、話し言葉による解説の読みやすさ」です。

この参考書は高校生物の内容を「+αパワーアップ」という箇所で深掘りして解説しています。

順天堂大学や慶應大学といった難関医学部での入試では、高校生物の内容から少し外れた内容を理解しておくと簡単に解けるという問題が出題されます。

この参考書を読み進めることで、難関医学部にも対応できる知識を身につけることができるでしょう。

また、化学の新研究のように、内容を深掘りした参考書は解説が固く、量も多いため読みにくい物が多いです。

しかし、本参考書は講義形式で、文字も大きいためとても読みやすいものになっているため、普段の学習で読み進めるのに適しています。

この参考書は、ある程度基礎知識が定着していないと、途方も無い長さになってしまい、挫折しやすくなってしまいます。まずは教科書レベルの内容を身につけてからこの参考書に取り組むと良いでしょう。

【問題集】理系標準問題集 生物(駿台文庫)

引用元:駿台文庫

生物のおすすめ参考書2冊目は「理系標準問題集 生物」です。

この参考書の特徴は「大学入試に頻出な内容を扱った問題に絞って学習ができる」ということです。

学校で配布されている教科書傍用問題集は、問題量が多く知識の網羅度はとても高いです。しかし、大学入試ではあまり使われない内容も扱っており、時間が限られている受験生にこのような問題集を使用することはあまりお勧めできません。

一方で本参考書は大学受験に頻出で、医学部などの難関大学で出題される内容まで網羅されています。

医学部の中でも、上位医学部を志望する受験生は、本参考書を終えた後に同シリーズの「生物 理系上級問題集」に取り組むと良いでしょう。

問題レベルがA、Bの二つに分けられているので、自分のレベルに合わせて問題を解いていくのが良いでしょう。

この参考書の使い方は、次の5ステップがお勧めです。

- 問題を自力で解く

- 解説を読む

- 参考書や教科書で該当箇所を復習する

- 間違えた問題の解き直しをする

- 全ての問題が解けるようになるまで1〜4を繰り返す

【問題集】大森徹の生物の解法(旺文社)

引用元:旺文社

生物のおすすめ参考書3冊目は「大森徹の生物の解法」です。

この参考書の特徴は「分野ごとに徹底的に対策ができる」という点です。

大森徹の生物の解法には、「遺伝問題」「実験・考察問題」「計算・グラフ問題」「記述・論述問題」の4種類があります。

医学部受験といっても、全ての大学で同じ傾向の問題が出題されるわけではありません。

自分の志望校の傾向に合わせて、これら4つの中から必要なものを選び、合格できるレベルまで知識を洗練していきましょう。

この参考書は本格的に2次試験対策を始める10月くらいから始めるのが良いでしょう。

以上が生物のおすすめ参考書です。

時間がない受験生は大森徹の最強講義→学習範囲を理系標準問題集で復習という流れが良いでしょう。

良い参考書を持っていても使い方で成績の伸びは全然違う

このコラムに載せきれなかったものも含め、現在書店には良い参考書が多く並んでおり、独学で予備校の授業と同じ質の学習をすることができるようになっています。

しかし、同じ参考書を使っていても、使い方で成績の伸びは全く異なります。

参考書と合わせて紹介した使い方は、参考書の効果を最大化する方法の1つです。

紹介した方法から自分で学習しやすい方法を模索していきましょう。

医進会では無料で個別カリキュラムをプレゼント中!

とはいえ、自分1人で医学部合格までの学習管理をたてることは難しいでしょう。そんな受験生のために、医進会では無料で個別カリキュラムをプレゼント中です!

60分間のオンライン面談でのアドバイスに加え、あなた専用の学習カリキュラムを無料でプレゼントさせていただきます!

- 現在の学力・学習習慣のヒアリング

- 各科目の優先度と学習量の配分

- おすすめの参考書とその使い方

- 受けるべき模試とその時期

これらをまとめた、医学部合格に向けたあなただけのためのロードマップをオーダーメイドで作成します。

気になる方は以下のボタンから医進会の公式LINEを登録してみてください!

まとめ

この記事では、各科目ごとにおすすめの参考書を紹介してきました。お目当ての参考書は見つかったでしょうか。

書店には多くの参考書があり、質の良い参考書は質の良い学習に直結します。

この記事が参考になれば幸いです。

「この受験コラムが役に立った!」 と思った皆さんは、医進会公式LINEからワンコイン受験相談を申し込んでみてください。 60分間のオンライン面談でのアドバイスに加え、あなた専用の学習カリキュラムをたった500円で作成し、プレゼントさせていただきます! これらをまとめた、医学部合格に向けたあなただけのためのロードマップを作成します。 現役医学生からこれだけのアドバイスをもらえるのは、医進会だけ! 「医学部に行きたいけど、今の学力じゃ手が届かない」 そんな受験生は、無料で医学部突破のアドバイスを受けられるこの機会を無駄にせず、ぜひ一度ご活用ください! \ 医学部合格者続出の学習計画が手に入る! / それでは、また次の受験コラムでお会いしましょう!医学部をはじめとした最難関への逆転合格なら「浜松医進会」がおすすめ!

「医学部受験についてもっと知りたい!」

「医学部に合格するための勉強方法が分からない」

「なんとしても医学部に逆転合格したい!」

あなた専用の学習カリキュラムを500円で作ります

今すぐ公式LINEからゲットしよう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!